| ||

寒喧堂 金宏弼先生과 道東書院 역사 탐방

동방의 孔夫子(공부자)라 칭하는 文敬公(문경공) 김굉필선생을 향사 하고 있는 대구시 달성군 구지면 도동리에 소재한 道東書院(도동서원)을 찿았다.

도동서원은 낙동강을 향해 돌출한 작은 구릉위에 동북향을 하여 자리 잡고 있고, 서원 앞의 수문장격인 수령 400년을 자랑하는 아름드리 은행나무(書院木)가 떡 하니 버티고 있다.

동방의 孔夫子(공부자)라 칭하는 文敬公(문경공) 김굉필선생을 향사 하고 있는 대구시 달성군 구지면 도동리에 소재한 道東書院(도동서원)을 찿았다. 도동서원은 낙동강을 향해 돌출한 작은 구릉위에 동북향을 하여 자리 잡고 있고, 서원 앞의 수문장격인 수령 400년을 자랑하는 아름드리 은행나무(書院木)가 떡 하니 버티고 있다.

이 은행나무는 1605년 사액기념으로 寒岡(한강) 鄭逑(정구)선생이 기념식수 한 것이라 한다. 지금은 대구시에서 「김굉필나무」라고 명명하여 보호수 표지판을 하고 있다.

세월의 무게를 이기지 못하고 아름드리 가지가 땅바닥에 처져 있으며, 다른 가지도 콩크리트 기둥에 의지 하고 있다.

서원 정문인 水月樓(수월루) 우측의 비각에는 1626년(인조4) 건립한 旅軒(여헌) 張顯光(장현광1554-1637)선생이 쓴 신도비가 있고 그 맞은편에 1980년에 건립한 國譯(국역) 신도비가 있다.

戴尼山(대니산) 정상에서 서쪽으로 달려온 산맥은 石門山(석문산)을 세우고 그아래 선생이 부친 上將軍(상장군) 金紐(김뉴)공의 묘소에서 시묘살이 하셨던 곳을 기념해서 후손들이 독서당을 세우니 이름하여 淨水菴(정수암)이라 했다.

| ||

정수암 아래로 내려오면 한훤당 선생의 묘소가 있으니 묘 앞의 墓碣(묘갈)은 東溟(동명) 金世濂(김세렴 1592-1646)이 썼다.

선생의 묘소 아래에 서원이 섰으니 급한 지형을 따라 건축물을 조성하니 서원의 전형인 前學後廟(전학후묘)의 형체를 갖추었으며, 선비의 기개를 상징하듯 돌계단은 일직선상으로 배치 되어 있다.

경내의 건물로는 祠堂(사당),강당인 中正堂(중정당),양재실로 居仁齋(거인재 居義齋(거의재)

喚主門(환주문), 水月樓(수월루),內三門(내삼문),장판각,篜飯所(증반소), 전사청, 고직사 등이있다.

서원의 경사진 지형과 지세를 잘 이용하여 문루,강당,사당을 잇는 중요 건물들을 배치했고,오른쪽에는 고직사,전사청 등 부속공간을 배치했는데, 전체적인 건축구성과 배치형식이 서원건축으로서 가장 규범적이고 전형적이며, 건축물들의 완성도와 공간 구성도 우수하다.

특히 1600년대에 건립된 강당과 사당 등은 당시 서원과 사묘류 건축을 대표할 만큼 매우 훌륭한 짜임새와 수법을 보이고, 또 서원을 둘러싼 담과 석물들도 우수하여, 이들 모두는 道東書院講堂祠堂附墻垣(도동서원강당사당부장원)으로 명명되어 1959년 보물 제350호로 지정되었고, 2007년 10월 10일 사적 제488호로 지정되었다.

문루인 수월루는 서원의 정문이다. 정면 세 칸, 측면 두 칸의 팔작지붕을 한 건물로서 옛날 공부하던 유생들이 답답한 마음을 후련하게 풀던 곳이며, 학생들의 면회 장소로 부모가 가지고온 다과를 나누던 공간 이기도 하다.

| ||

1888년(고종25) 화재로 소실되었다가 1973년 중건 되었다. 난간을 두른 이층 누마루에 오르면 강건너 고령군 개진들과 서원 주변의 경관이 한눈에 들어 온다.

수월루를 지나면 강당 일곽의 출입문인 喚主門(환주문)에 이른다. 서원의 정문인 환주문은 맞담에 세운 규모가 작은 문으로 사모지붕을 했는데 그 위에는 節甁桶(절병통)을 얹고 있다. 喚主(환주)는 내 마음의 주(主)가 되는 근본을 찾아 부른다는 뜻을 가졌다.

동방5현의 수현인 한훤당선선생을 모신 서원에서 자세를 낮추고 겸허한 마음으로 들어 가도록 문루가 낮게 지어졌다고 한다.

환주문을 들어서면 수월루 누마루와 바닥과 거의 같은 높이의 마당이 나오고 그 맞은편 기단위에 서원의 중심건물인 강당 中正堂(중정당)이 우뚝 서 있다.

강당은 정면 다섯칸, 측면 두 칸의 맞배지붕으로 된 건물로,가운데 세 칸은 우물마루 바닥의 대청이고 그 좌우 각 한 칸은 온돌방이며, 건물 전면에는 반 칸 너비의 툇간이 조성되어 있다.

강당 대청의 뒷벽 중앙 위에는 慕亭(모정) 裵大維(배대유)의 글씨로 전하는 「道東書院(도동서원)」賜額(사액)현판이 걸려 있고, 그 바로 아래는 강당 이름을 양각한 숙종조의 문신 이관징의 필체로 中正堂(중정당) 현판이 걸려있으며, 퇴계 선생 유묵집중에서 집자 하여 摹刻(모각)한 道東書院 현판은 앞면 楣間(미간)에 걸려 있다.

| ||

강단의 기단은 址臺石(지대석), 面石(면석), 甲石(갑석)으로 구성되어 있는데,면석들은 마치 성곽을 쌓듯 돌들이 서로 물리도록 다듬어져 쌓였다.기단 갑석 하부에는 조각한 용머리 네 개가 돌출되어 있다. 좌우측 계단 사이에 둘,좌우측 계단 바깥쪽으로 각각 하나씩 있는데, 계단 사이의 것은 물고기를, 계단 바깥쪽의 것은 여의주를 물고 있다.

강당 건축에 사용된 목재는 400년전 당시 안동 부사로 재직 중이던 한훤당 선생의 외증손인 한강 鄭逑(정구)선생이 안동지방의 춘양목을 낙동강 물길다라 땟목을 만들어 내려 보내어 재목으로 사용했다고 한다.

강단 앞 기단 위에는 야간에 불을 밝혀주던 庭燎臺(정료대)가 마치 탁자나 교탁처럼 설치 되어 있다.

강단 전면 좌우에는 동재와 서재인 居仁齋(거인재) 居義齋(거의재)가 대칭을 이루며 마주 보고 있다. 거인재에는 양반자제의 유생이,거의재에는 중인출신의 자제들의 기숙사 였다.

자세히 살펴보면 동재와 서재가 격이 조금 다른 점을 알수 있다. 동재에는 툇마루가 있는데 서재에는 툇마루가 없음을 알수 있다.

강단 우측인 남쪽으로는 정면 두 칸의 장판각이 뒤로 약간 치우쳐 강단 측면을 보고 서 있고 강당 왼쪽인 북쪽으로는 서원 제향때 제물로 쓰는 생돼지를 올려놓고 제관들이 모여서 검사하는 牲壇(생단)이 있다.

생단 북쪽으로는 전사청으로 통하는 문이 나 있다. 강단 뒤 화단 사이로 난 가파른 계단을 오르면 내삼문이 서 있고, 그 뒤 담으로 두른 일곽에 사당이 있다.

| ||

사당에는 한훤당을 주벽으로 하여 한강 정구선생의 위패가 봉안되어 있으며 좌우에는 창건 당시에 그린 벽화 두 점이 있다고 한다.

도동서원의 사당은 제향 때를 못 맞추면 사당 내부에 접근 할 수 없다고 한다. 그래서 사당은 바깥에서 구경 하는데 만족 해야 만 했다. 사당 동편 밖에는 증반소 가 있다. 이는 제향 때에 제상에 올리는 젯메를 짓고, 제기 등 기물을 보관․ 준비하는 건물이라 한다.

대원군 시절 서원의 폐단이 극에 달했을 때 서원훼철령을 내려 650여개의 서원 및 사당을 47개만 남기고 나머지는 철폐 하게된다.

일인일사의 원칙으로 김굉필 선생의 서원은 이곳 도동서원은 훼철 되지 않고 오늘날 까지 보존 되었다. 그러나 도동서원에는 별묘(별사채)가 있어 진사 곽승화,낙천 배신, 예곡 곽율,참봉 원개 등 4인을 별묘에서 제향을 지냈으나 1871년(고종 8)에 서원철폐령으로 훼철 되고 지금은 없다.

중정당 강당 기둥 상단부에 5현서원의 으뜸이라는 표시로 백분칠이 그 증거로, 紹修書院(소수서원), 玉山書院(옥산서원), 陶山書院(도산서원), 屛山書院(병산서원)과 함께 5대 서원의 하나인 도동서원은 가히 조선 제일의 서원이라 해도 과언은 아니다.

대니산 자락으로 다람재 고개에 세워진 전망대형 육각정자에서 도동서원과 도동마을을 한눈에 바라볼수 있었다.

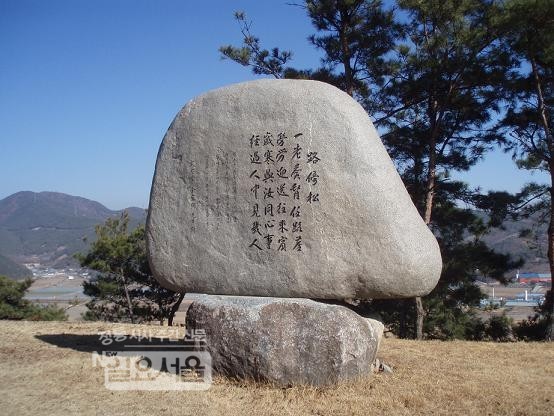

정자옆 대형 경치석에 한훤당 선생의 한시 「路傍松(로방송)」을 읽으며,도동서원 답사를 마치고 대구로 향했다.

| ||

[ⓒ 소상공인포커스. 무단전재-재배포 금지]