소비자 30분 이내 단건 배송 선호…“배달료는 비싸”

|

| ▲ 사진=픽사베이 |

음식 배달과 택배 배송에 종사하는 배달원이 급증했다. 이는 코로나19 사태로 비대면 문화가 확산하면서 모두 배달로 해결하는 시대가 된 것이다. 그야말로 ‘배달의 시대’다.

서울 강동구에 거주하는 30대 여성 김모(32)씨는 “특별한 약속이 아니면 집에서는 배달 음식으로 해결한다. 또 웬만한 의류와 화장품은 온라인쇼핑을 통해 구매한다”며 말했다.

배달 음식점을 운영하는 40대 남성 이모(48)씨는 “종일 배달 음식 포장 작업으로 쉴 수 없을 정도”라며 “배달 음식은 코로나 전보다 7배가량 늘었다”고 밝혔다.

이처럼 배달이 일상화하면서 배달 종사자들도 늘었다. 실제 국토교통부가 배달업에 종사하는 배달원 수를 살펴본 결과, 2019년 상반기 11만9626명에서 2022년 상반기 23만7188명으로 약 2배나 증가했다.

배달원 수는 표준산업분류상 ‘소화물전문운송업’이면서 표준직업분류상 ‘배달원’에 속하는 인원에 시도별 가중값을 적용해 산출했다.

업체 현황으로는 주문중개 플랫폼 37개 업체, 배달대행 플랫폼 51개 업체가 운영하고 있다. 각 지역의 배달대행업체는 전국적으로 7794곳으로 파악됐다.

|

| ▲ 사진=국토교통부 |

◇ 배달 종사자 10명 중 4.3명 ‘교통사고 경험’

배달업 근로 여건을 분석한 결과에서는 최초 업무 시작 시 안전보건교육 이수율은 79%로 비교적 높았다. 그러나 대부분(72.2%) 온라인교육으로 이수하고 있었다.

또 최근 6개월간 배달 종사자 10명 중 4.3명은 교통사고 경험이 있는 것으로 나타났다. 주요 사고 원인으로는 ‘촉박한 배달 시간에 따른 무리한 운전’(42.8%), ‘상대 운전자의 미숙 또는 부주의’(41.4%), ‘배달을 많이 하기 위한 무리한 운전’(32.2%) 등이었다.

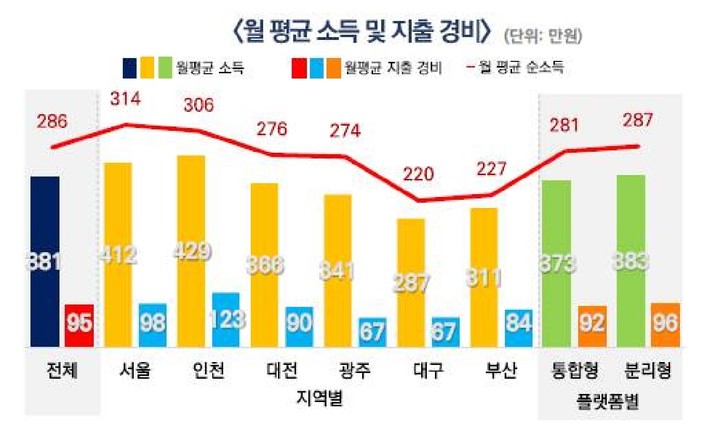

종사자는 월 평균 임금은 약 25.3일을 일하며 381만원을 벌었다. 이 중 약 95만원을 보험료와 렌탈료 등으로 지출하는 것으로 조사됐다. 하루 평균 배달건수는 주중 37.4건, 주말 42.3건이었다. 평균 운행 거리는 주중 103km, 주말 117km로 조사됐다.

배달 종사자들은 근로 여건 개선을 위해 ‘배달 수수료 체계 개선’(43.8%)을 들었다. 노동자 지위 인정(13.7%)과 갑질 완화(12.9%), 위험 보상(12.5%) 등도 바랐다.

◇ 소비자 88% 배달앱 이용…월 3~5회 이용

소비자들은 대부분 배달앱을 이용했다. 음식 배달 서비스를 이용한 경험이 있는 소비자 1000명을 대상으로 온라인 설문조사를 한 결과, 배달앱 이용자가 88%에 달했다. 월 3~5회(42%), 1~2회(38%), 6~10회(15%) 순으로 이용빈도가 높았다. 배달 서비스는 67%가 오후 5시부터 8시 사이에서 이용했다.

소비자 지불 배달료는 평균 2000원대(57%), 3000원대(31%)로 나타났다. 소비자는 음식값의 약 10%를 적정 배달료로 인식했다. 또 소비자의 66%는 단건 배송을 선호했다. 배달 시간으로는 20~30분 내 도착하는 것을 가장 희망(50%)했다. 서비스는 신속·편의성, 선택의 다양성 등 대체로 만족(54%)했다. 다만, 높은 배달료에 대해서는 개선이 필요하다는 의견이 있었다.

통계청의 ‘2022년 상반기(4월 기준) 취업자의 산업 및 직업별 특성’을 보면 배달원은 2021년 상반기보다 6.2% 늘어난 45만 명으로 사상 최대를 기록했다. 코로나19 이전인 2019년 상반기 34만3000명과 비교하면 10만 명이 넘은 것이다.

배달원 45만명은 ‘소화물전문운송업’으로 분류하기 전 다른 관련 종사자(우편종사자 등)까지 포함한 수다.

직업별 취업자 순위에서 2019년 상반기 20위였던 배달원은 2020년 상반기 17위, 2021년 상반기 16위, 2022년 상반기 14위로 증가추세다.

한편, 구헌상 국토부 물류정책관은 “배달업은 형태·규모 면에서 유동성이 큰 시장으로서 정책 추진에 있어 시장 상황을 정확하게 인식하는 것이 매우 중요하다”며 “앞으로 정교한 조사방식을 도입하고 조사항목을 추가하는 등 진일보된 실태 조사를 매년 시행해 정확한 시장 환경을 분석, 정책 적정성과 정확도를 높이겠다”고 말했다.

소상공인포커스 / 이경희 기자 leegh0224@bizfocus.kr

[ⓒ 소상공인포커스. 무단전재-재배포 금지]