|

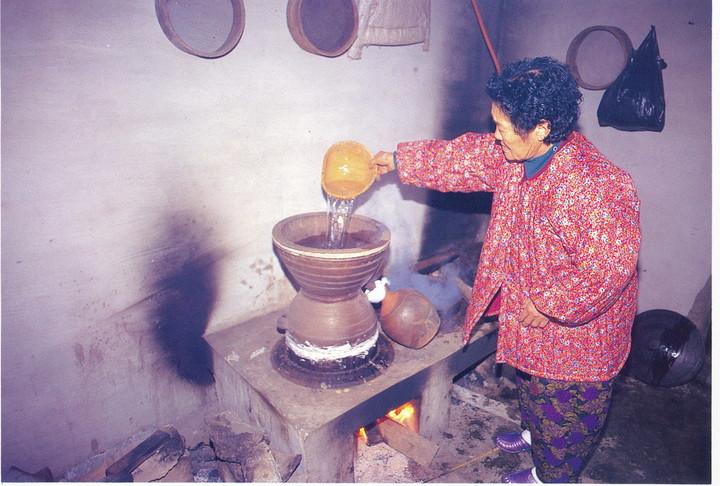

| ▲ 완주 송화백일주 제조스님(사진=한국관광공사) |

시인 박목월의 시 ‘나그네’처럼 봄바람을 따라 훌쩍 떠나기 좋은 5월이다. ‘산 좋고 물 좋은 동네는 인심이 후하며 술 맛 또한 좋다’는 말이 있다. 청정한 물에 곡물을 넣어 빚고, 맑은 공기와 땅의 기운을 머금고 발육한 술이니 맛이 빼어날 수밖에 없을 터.

‘구름에 달 가듯’ 여기저기 떠돌다 술 익는 향에 이끌려 당도한 곳에서 기울인 술 한 잔에 대한 기억은 평생가도 남을 그 지역에 대한 향수로 남으리라. 명주(銘酒) 한 잔으로 신선놀음할 수 있는 그곳에는 낭만적인 술과 풍류가 넘실거린다.

|

| ▲ 서천 소곡주(사진=한국관광공사) |

향기와 맛에 취해 앉은뱅이로, 서천 ‘소곡주’

우리나라 대표 전통주 중 하나인 소곡주가 맛있기로 유명한 고장 서천. 백제의 오랜 역사와 1,500여 년의 전통을 담아 내려오는 소곡주는 백제왕실에서 즐겨 마시던 술로 일명 ‘앉은뱅이술’로 불리기도 한다.

소곡주가 ‘앉은뱅이술’이라는 이름으로 불리게 된 사연에 대해 재미있는 일화 두 개가 전해져 내려오고 있다. 하나는 첫 번째 잔을 입 안에 탁 털어 넣으면 향기로운 맛에 반해 자리를 털고 일어날 수 없고, 두 번째 잔을 시원하게 들이키면 어느새 손끝과 발끝이 취해버려 몸을 일으킬 수 없다하여 그런 별명이 붙여졌다는 설, 다른 하나는 며느리가 술 맛을 보느라고 젓가락으로 찍어 먹다 보면 저도 모르게 취하여 일어서지도 못하고 앉은뱅이처럼 엉금엉금 기어다닌다고 하여 ‘앉은뱅이술’이라고 불리게 됐다고 전한다.

|

| ▲ 서천 소곡주 술 재료(사진=한국관광공사) |

소곡주는 누룩을 적게 사용하여 맑고 깨끗한 빛깔과 향이 좋고 맛이 부드러우며, 밑술은 죽이나 백설기에 누룩을 섞어 빚고, 고두밥을 사용하여 덧술을 빚는 방식이 특징이다. 또 덧술용 고두밥을 차게 식히지 않고 온기를 유지한 채 밑술과 더해져 1차 발효시킨 다음, 저온에서 2차 발효 숙성시키는데 곡물을 이용한 발효와 오랜 숙성으로 발효된 진한 향이 강하게 후각을 자극한다. 소곡주를 입안에 머금으면 단맛은 강하지만 산미가 적게 느껴지며, 왜 한산 소곡주가 앉은뱅이 술이라 하는지 알 수 있다고 한다.

한산면 호암리에 가면 전통방식으로 빚어진 소곡주를 맛볼 수 있다. 1979년 7월 충남무형문화재 제3호로 지정받은 故 김영신(1997년 작고) 씨가 선조로부터 소곡주 빚는 방법을 전수받아 명맥을 이어오고 있었는데, 현재는 우희열(김영신 씨의 며느리) 씨가 한산 소곡주 문화재로 지정되어 있다.

유일한 사찰법주, 완주 ‘송화백일주’

신라 진덕여왕 때 처음 만들어져 스님들의 참선 중 고산병 예방을 목적으로 모악산(母岳山) 수왕사(水王寺)에서 시작되었다고 전해지는 송화백일주는 최고의 물맛을 자랑하는 수왕사의 법주로서 알코올 도수 38도의 독한 술이다.

송화백일주는 수왕사에서 천 년 이상 전해 내려온 명주로, 일제강점기와 밀주 단속이 강화됐을 때도 송화백일주의 맥이 끊기지 않았던 이유는 제조비법을 전수받는 이가 수왕사 주지들이었기 때문이었다고 한다.

송화백일주는 산사의 술로는 식품명인과 문화재(전라북도 무형문화재 제64호)로 지정되었으며, 전북 완주의 모악산 수왕사 주지로 있는 벽암 조영귀 스님과 그의 전수자인 조의주가 함께 빚고 있다고 한다.

|

| ▲ 완주 송화백일주(사진=한국관광공사) |

송화백일주는 송홧가루, 솔잎, 산수유, 구기자, 오미자 등 다양한 재료를 이용해 빚은 밑술을 증류해 받은 증류식 소주로 오래 보관하면 할수록 맛과 향이 깊어진다는 특징이 있다. 흔히 송화백일주는 맛이 크게 세 번을 거쳐 완성한다고 하는데, 첫 번째 단계는 술을 만드는 과정이며, 두 번째 단계는 100일이 지나 술을 먹을 수 있는 상태가 되는 것이다. 마지막 단계는 3년을 숙성시켜 완숙한 맛을 완성하는 것이다. 소나무 순액을 침출하여 향기롭고, 송화가루를 사용하여 투명한 황금빛이 나며, 숙취가 없고 잔향이 은은하며, 신경통과 원기회복에 좋은 약술로 알려져 있다.

|

| ▲ 오메기술(사진=문화재청) |

오메기떡으로 만드는 제주 ‘오메기술’, ‘고소리술’

오메기는 좁쌀의 제주 방언으로, 오메기술은 차좁쌀 가루를 익반죽 해 만든 오메기떡에 누룩을 섞어 반죽한 후 적당량의 물을 넣어 발효시켜 만든 제주도의 전통 민속주이다. 오메기떡을 누룩과 물을 넣고 끓이면 알코올이 형성되는데, 이때 위에 말갛게 뜨는 부분은 청주 또는 설에 올리는 술이라 해서 세주라고 부른다. 밑에 가라앉는 탁한 부분이 바로 막걸리로 이웃 간에 한 사발씩 나누어 먹었다고 한다. 지금은 청주를 따로 떠내지 않고 섞어서 판다.

|

| ▲ 고소리술 제작과정(사진=문화재청) |

이 오메기술을 증류하여 ’고소리술‘이라는 소주를 얻게 되는데, ‘고소리’는 소주를 증류할 때 쓰는 도구인 소줏고리의 제주 방언이다. 고소리술은 제주의 민간신앙에서도 중요한 술로, 1521년(중종 16) 김정(金淨, 1486~1521)의 『제주풍토록(濟州風土錄)』에는 제주민들이 “겨울과 여름을 물론하고 소주를 사용한다(冬夏勿論用燒酒)”라는 기록을 남겼는데, 이때 사용한 소주가 바로 고소리술이었다. 소주를 많이 사용한 까닭은 아마도 신당(神堂)이 많았던 제주에서 제주(祭酒)로 많이 사용되었기 때문이라 한다.

1990년 제주도는 오메기술을 지방무형문화재 제3호로 지정했으며, 1995년에는 고소리술을 지방무형문화재 제11호로 지정해 제주의 명실상부한 전통주이자 특산품으로 알려지게 되었다. 제주의 오랜 풍습을 생생하게 경험할 수 있는 성읍민속마을에서 오메기술을 파는 식당을 쉽게 볼 수 있다.

|

| ▲ 포천 배상면주가 전통술박물관 산사원(사진=한국관광공사) |

포천 ‘배상면주가’, ‘이동막걸리양주장’

포천에는 유명한 술 명가(名家) 두 곳이 있으니, 바로 배상면주가와 이동막걸리양주장이다. 화현면 화현리 운악산 아래 자리한 배상면주가는 대중으로부터 오랫동안 사랑받아 온 다양한 전통주를 생산하는 곳이다. 배상면주가가 생산하는 전통주를 시음할 수 있는 전통술박물관 산사원은 주조도구를 전시한 전시장과 시음장, 가양주 빚기 체험장 등을 갖춘 술 문화 체험공간이다.

전시관 중 눈길을 유난히 사로잡는 곳은 바로 술을 빚어 주안상에 오르기까지 전 과정을 보여주는 ‘김씨부인양주기’라는 공간이다. 술을 빚기 전 마음 가다듬기부터 누룩 빚기, 술 담그기, 발효하기 등의 술 제조 과정과 손님상에 오르기까지의 모습을 미니어처로 세세히 보여준다. 술을 직접 빚어보고 싶다면 산사원 가양주 프로그램에 참여하면 된다.

| ▲ 포천 이동쌀막걸리(사진=한국관광공사) |

포천 하면 자동으로 연상되는 또 다른 술은 이동막걸리다. 이동면 도평리 백운산 아래에는 이동막걸리 양주장을 중심으로 막걸리촌이 형성되어 있다. 도평리가 이동막걸리로 유명해진 이유는 지리적인 위치가 좋기 때문이다. 도평리는 두 계곡의 물이 흘러내려 만나는 삼각점이라 유난히 물이 좋고 수량이 좋아 술을 빚기에 최적의 조건을 갖추고 있다.

막걸리는 발효식품이라서 과거부터 술을 보관할 옹기를 중요하게 생각했다. 이곳이 옛 맛을 간직하게 된 이유도 바로 옹기에 술을 담그고 보관하는 방식을 고수하고 있기 때문이다. 그래서 간혹 막걸리 양조장에서 세월을 이기지 못해 갈라지는 옹기가 생겨날 정도라 한다.

갓 빚어낸 생막걸리의 맛은 일품이다. 막걸리 특유의 텁텁한 질감과 입 안 가득 고이는 구수한 맛은 입 안에 착 달라붙는다. 포천의 또 다른 별미인 이동갈비와 맛이 어울리니, 함께 곁들이는 것도 좋은 방법이다.

소상공인포커스 / 노가연 기자 ngy9076@naver.com

[ⓒ 소상공인포커스. 무단전재-재배포 금지]